Seis meses en Asia

3 de enero: El viaje

El 31 de diciembre de 2015 salí de Madrid en un vuelo de Emirates. El avión, un gigantesco A-380 de dos pisos, sobrevoló la costa de Libia, evitando entrar en su territorio; luego rodeó cuidadosamente el Sinaí, siguiendo el cauce del Nilo, antes de cruzar el Mar Rojo y Arabia Saudita. Es difícil no acordarse de los conflictos de estos países y de los millones de refugiados que huyen de ellos.

El comandante felicita el Año Nuevo mientras comienza las maniobras para aterrizar en el aeropuerto de Dubái. Veo desde lo alto los fuegos artificiales que celebran el recién nacido 2016. Sólo después me enteré de que un gran hotel se había quemado poco antes.

Unas horas en el aeropuerto y sobre las 3 de la madrugada, tomo otro A-380, esta vez en dirección a Singapur. Duermo casi todo el tiempo durante las 7 horas del trayecto. Antes de aterrizar, me impresiona ver desde el aire la gran cantidad de barcos entorno a esta ciudad-estado. Una quinta parte de toda la mercancía que navega por los mares del mundo recala en este puerto, situado estratégicamente en la punta de la Península Malaya.

Viene a recogerme Gerry, joven sacerdote redentorista singapurense; nos conocemos, porque estudió en Roma hace unos años. Me lleva a su comunidad, un bonito chalet no lejos del aeropuerto. Los redentoristas son conocidos en este pequeño país, de 6 millones de habitantes y apenas 50 kilómetros de punta a punta, por el santuario de la Virgen del Perpetuo Socorro, una parroquia que atiende cada fin de semana 20.000 fieles, en un país con 300.000 católicos. El templo lleva cerrado un año por reformas y seguirá así otro.

Después de cenar, conversar y dormir; y tras prometerles que regresaré con más tiempo, tomo un taxi hacia el aeropuerto. Estamos ya a día 2 de enero. Tras cuatro horas de vuelo llegamos a Davao, en la Isla de Mindanao, al sur de las Filipinas. Vienen a recogerme y me llevan a la comunidad redentorista.

Viernes, 15 de enero: Primeros días en Filipinas

Me encuentro ya del todo aclimatado, tanto al horario como al clima. La comida no ha requerido aclimatación, porque desde el principio la he encontrado sabrosa. Aquí se desayuna, se come y se cena arroz blanco, pero acompañado de carne, pescado y verduras preparadas con bastante elaboración y muchas especias, (casi) todo muy apetecible.

He podido también ver algo de la ciudad y los alrededores. Davao es una ciudad pequeña, en el centro histórico hay una plaza con el ayuntamiento y la catedral, que es de cemento, construido en los años 1970. Desde el punto de vista monumental hay poco que ver. Los alrededores de la ciudad son selva. El domingo me llevaron a ver un criadero de cocodrilos.

En el entorno de nuestra casa hay callejuelas pequeñas, demasiado estrechas para el tráfico, con el alcantarillado al aire libre, pero llenas de vida y niños. Las casas de aspecto frágil al borde de estas calles, contrastan con otras, chalets con jardín, que bien podrían estar en una urbanización en Madrid.

La casa en la que me encuentro pertenece a una complejo grande al borde de la avenida que conecta el centro de la ciudad con el aeropuerto. Contiene la iglesia parroquial y el centro de estudios donde doy los cursos: SATMI = Saint Alphonsus Theology and Mission Institute. Me han dado una habitación amplia y cómoda, con baño y aire acondicionado.

La iglesia, que en lugar de paredes tiene una reja metálica que deja ver su interior, se llena en cada misa dominical, celebradas a intervalos de 90 minutos; en algunas, la gente no cabe, y sigue la liturgia desde el exterior. En todas las celebraciones hay un coro con instrumentos, incluso en las misas de a diario; las letras de las canciones se proyectan en una pantalla gigante para facilitar que la gente participe. Las eucaristías son casi todas en inglés (la lengua local es el cebuano).

Justo enfrente de la parroquia se encuentra Abreeza Mall, un centro comercial gigantesco con tiendas de todas las marcas estadounidenses y europeas, incluidas las españolas Mango, Springfield y la firma de zapatos Flossy, que no había visto nunca en España, pero que aquí se anuncia orgullosamente como Made in Spain.

Ya estoy terminando mi segunda semana de clase. Durante las primeras cinco semanas, tengo 12 horas semanales de clase, para compensar, pues el semestre había empezado un mes antes de mi llegada. Luego en las siguientes cinco semanas, sólo tendré 3 horas a la semana por cada unas de las 2 asignaturas. Creo que entonces podré salir un poco de aquí y conocer algo el país.

El curso de Evangelios Sinópticos es para alumnos de primer curso. Son 18 estudiantes de Filipinas, Tailandia, Vietnam y Pakistán, redentoristas y de otras órdenes religiosas, incluida una hermana carmelita del Sagrado Corazón, otras dos religiosas y dos laicos. El otro grupo es de segundo año, 16 alumnos; el curso se titula Paul & Acts, es decir, cartas paulinas y Hechos de los Apóstoles. En este grupo, los alumnos son de Filipinas y Sri Lanka, redentoristas y de otras congregaciones, todos varones. Estoy contento con ambos grupos, pues ponen mucho interés e intervienen mucho en clase, lo que las hace más llevaderas, a pesar de que son muchas horas (los miércoles tengo 6 horas con el mismo grupo).

7 de febrero: Intro a Filipinas

Sigo con el régimen de 12 horas semanales de clase, prepararlas y darlas me deja poco tiempo para otras cosas. Además esta semana he participado en un congreso de teología sobre “La ciudad. Lugar de misión” con una ponencia sobre los “Primeros cristianos urbanos. La misión de San Pablo como inspiración para la misión urbana hoy”. Fue en el Ateneo de Davao, la universidad que tienen los jesuitas en esta ciudad. Es la primera universidad que he visitado en el que los alumnos van de uniforme, pero me dicen que esto es bastante normal aquí.

Así que he salido poco de esta casa y sus alrededores. Aún así comparto con vosotros algunas de mis impresiones y algunos datos sobre el país, para que os hagáis una idea de dónde estoy.

En primero lugar, algo de geografía. Filipinas es un archipiélago formado por dos grandes islas –Luzón y Mindanao– al norte y al sur respectivamente; y un conjunto de miles de islas en medio –las Visayas–. Un total de 300.000 kilómetros cuadrados (España ocupa 500.000 km2), repartidos entre más de 7000 islas. La población es de algo más de 100 millones de habitantes.

Filipinas es el único país cristiano asiático (si no contamos microestados como Timor Oriental o algunas islas del Pacífico). Esta excepcionalidad se debe al hecho de haber sido colonia española. Cuando en 1521 Magallanes y sus hombres arribaron a la Isla de Samar, reclamando el entero archipiélago para la corona española, habitantes de diversos orígenes lo poblaban. En una de las siguientes expediciones, el comandante Ruiz López de Villalobos nombró a este conjunto de islas ‘Las Filipinas’ en honor del entonces aún príncipe, el futuro rey Felipe II.

Las primeras expediciones no fueron capaces de establecer asentamientos permanentes; la colonización no empezó hasta que el guipuzcoano Miguel López de Legazpi fundó en 1565 la ciudad de Cebú en las Visayas, no lejos del lugar donde Magallanes había sido asesinado por un jefe indígena. Poco después, Legazpi conquistó al jefe musulmán Suleymán el territorio sobre el que se asienta la ciudad de Manila, en la isla de Luzón. Inauguró también –gracias al descubrimiento de las corrientes oceánicas del Pacífico– una línea de comunicación permanente con Méjico: el galeón de Manila, que una vez al año iba y venía de Acapulco. Así comenzó el período de colonización y evangelización del país, que duró más de tres siglos.

El héroe nacional filipino es José Rizal, un médico que vivió en Madrid durante algún tiempo. Este intelectual escribió: “Compatriotas: he dado pruebas como ningún otro de desear las libertades para nuestra patria y todavía las deseo, pero senté como premisa la educación del pueblo, para que a través de la instrucción y el trabajo tuviera una personalidad propia y se hiciera digno de dichas libertades”. La ejecución de Rizal por el gobierno colonial español en 1896 encendió la mecha de la revolución, pero el timing no les fue nada propicio.

En 1898, a causa de los incidentes en Cuba, España declaró la guerra a los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos arrebataron al ya decadente imperio no solo la isla caribeña, sino también las Filipinas. Los norteamericanos derrotaron también a los independentistas filipinos y convirtieron el archipiélago en una colonia de los Estados Unidos.

En 1942, tras el bombardeo de Pearl Harbor, los japoneses ocuparon las Filipinas, desplazando a los americanos; cometieron terribles atrocidades tanto a prisioneros de guerra como entre la población civil. El general McArthur, que había prometido antes de abandonar las islas: “Volveré”, lo hizo en 1945. En el proceso Manila fue completamente arrasada y 150.000 hombres y mujeres perdieron la vida. Después de la Guerra, los filipinos consiguieron por fin la ansiada independencia.

La época desde 1946 hasta hoy está marcada por la era de la ley marcial, decretada por Fernando Marcos, entre 1972 y 1986, un tiempo aciago de desapariciones y asesinatos. Actualmente, el país es una democracia y una sociedad que progresa económicamente a un ritmo acelerado (6-7% anual en los último años). Sigue siendo una nación pobre (al nivel de un país pobre de América Latina, al estilo de Perú) y con grandes diferencias entre los que más y los que menos tienen, una brecha –que como en todo el mundo– no hace sino agrandarse.

Dos cosas me impresionan de los filipinos: lo jóvenes que son y lo religiosos que son. Aquí ves muchos niños y mucha gente joven. Otros países tienen petróleo o tecnología, Filipinas produce gente. Los filipinos aman la familia y tener niños. Son además muy religiosos: un 5% son musulmanes; otro 15% pertenecen a distintas confesiones cristianas (la más importante es Iglesia ni Cristo – ‘Iglesia de Cristo’ en tagalo– con casi tres millones de seguidores; su fundador Félix Manalo declaró en 1914 ser el último mensajero de Dios, la iglesia es dirigida hoy por su nieto). El catolicismo representa al 80% de la población.

La impresión que tengo de los sacerdotes –aunque está muy limitada a mi experiencia en el entorno de esta parroquia redentorista– es que están bastante cerca del pueblo y se preocupan por la promoción de los pobres y de los derechos humanos. El cardenal Tagle, arzobispo de Manila, que ejerce de cabeza de la Iglesia Católica en Filipinas, es un hombre sencillo. El otro día le vi en televisión, vistiendo una camisa corriente y diciendo cosas muy sensatas. Me consta que el cardenal Terrazas, boliviano redentorista y amigo del papa actual, le dijo después del último cónclave: “Ahora te has librado, pero ya te veo llamándote Francisco II”.

Una característica del catolicismo filipino es la importancia de la religiosidad popular y de las devociones. Hace un par de domingos, fue la fiesta del Santo Niño, una imagen del niño Jesús que fue traída por los españoles en los primeros años de la colonia y que es venerada en Cebú. En la misa, siguiendo la costumbre, los jóvenes bailaron una danza que tenía todas las características de los bailes aborígenes de las islas del Pacífico. Esta simbiosis de las culturas autóctonas y de la fe en Jesús es la marca de este catolicismo que está llamado a jugar un importante papel en el desarrollo de la Iglesia en Asia.

Una nota sobre la comida.

Aquí la comida se sirve en un único plato y como cubiertos se utilizan sólo el tenedor y la cuchara. Al principio pensé que era sólo en esta casa, pero luego he constatado que es una práctica común. La cuchara hace las veces de cuchillo, pero obviamente no es lo mismo. En el único plato se pone el arroz –siempre hervido y blanco–, algo de carne, algo de pescado y alguna verdura. Se suele tomar también un pequeño cuenco de sopa y algo de fruta como postre (normalmente un plátano pequeño de alguna variedad local). Esta es la norma de la que pocas veces se sale, pero es suficientemente variada y rica, al menos para mi gusto.

Además de estos manjares corrientes, hay dos alimentos que ocupan un lugar especial en la cocina filipina. No te dejan en paz hasta que los pruebas, y como los he probado, os puedo contar.

El primero de ellos el Durian, una fruta grande, como del tamaño de un melón, cubierto de pinchos. La frase que lo define –y que he escuchado como cien veces ya– es: “huele a infierno y sabe a cielo”. En realidad huele bastante mal, aunque no me parece ni mucho menos insoportable. Lo del sabor es más discutible. La carne de esta fruta sabe como a grasilla no en muy buenas condiciones (De hecho, es casi pura grasa). Me dicen que es un “gusto adquirido”. Lo intentaré probar otra vez, aunque solo como reto.

El otro alimento es el Balot, huevo de gallina fecundado. Lo hay en variedades de 15-16 días y de 17 días. A los 18, el huevo eclosiona y pasa a llamarse ‘pollito’. Toda la comunidad se reunió y estuvo jaleando, así que no tuve más remedio que comérmelo. Primero se rompe la cáscara y se sorbe un liquidillo, que sabe –como es lógico– a caldo de gallina. Luego hay que ingerir de golpe el contenido. Me dio bastante impresión y lo pasé mal, pero luego el sabor es como de yema de huevo cocido, nada especial. Me dijeron que era un balot de 16 días. La variedad de 17 días tiene más elementos ya formados del pollo.

En fin, ya veis que no me privo de nada. Un abrazo, Alberto

Domingo, 7 de febrero: economía filipina

Hay un grupo de familias centroamericanas que se reúnen una tarde de sábado al mes en casa de unas monjas mejicanas. Ayer celebré la eucaristía con ellos por la segunda vez, luego compartimos la cena.

Todos los padres de estas familias son directivos de compañías bananeras. Las plantaciones de plátano, piña y otras frutas tropicales son una parte importante de la economía filipina.

Las plantaciones del plátano –según me cuentan– emplean mano de obra local, pero los jefes son todos centroamericanos. Esto es debido a que el know-how de este negocio lo desarrollaron compañías norteamericanas en Centroamérica y desde ahí se ha expandido a todo el mundo.

Los plantones de plátano son producidas por compañías biotecnológicas de Israel, se plantan y crecen en suelo filipino, con mano de obra filipina, pero bajo supervisión centroamericana y capital de los Estados Unidos; desde aquí se exporta a Japón, Corea, China, Arabia Saudita y países del Golfo.

La economía filipina está muy internacionalizada. Dos de mis alumnos redentoristas han trabajado antes de entrar en nuestra congregación en call-centers –centros de atención telefónica–. Este es otro importante sector productivo del país. Los centros de atención al cliente de muchas grandes empresas de los Estados Unidos se encuentran aquí. Los trabajadores de estos centros ganan un buen sueldo para los estándares filipinos –300 o 400 euros, unas tres o cuatro veces el salario mínimo–, pero mucho menos que un operario norteamericano. Me cuentan que es un trabajo estresante, tanto por los horarios (normalmente de noche) como por los insultos que tienen que sufrir de clientes descontentos. La mezcla de dinero, juventud y estrés hace que muchos de estos trabajadores lleven una vida desarreglada.

Un último apunte de economía filipina. Un 10% del Producto Interior Bruto procede de las remesas de dinero que lo emigrantes filipinos envían a sus familias. La asistenta del hogar en Singapur, el trabajador de la construcción en Dubái o la enfermera en Hong Kong son una fuerza laboral sin la cual este país no podría subsistir.

El país crece (al 7%), el paro es bajo (5%), pero aún mucha gente vive con 100 euros al mes; muchos son los que tratan de mejorar su suerte con un enorme esfuerzo.

Hoy he celebrado misa aquí en la parroquia y mañana voy a ir a visitar unas monjas colombianas que viven en el quinto pino. Solo son dos, trabajan con niños pobres y quieren celebrar una eucaristía en memoria de tres compañeras suyas que acaban de fallecer en accidente de tráfico en Costa de Marfil.

Os seguiré contando.

Lunes, 15 de febrero: isla de Panay

Acabo de regresar de Ilo Ilo, donde he pasado mis primeros días fuera de Davao. Ilo Ilo está en la isla de Panay, en las Visayas, a una hora de vuelo desde Davao. Esta población fue fundada por López de Legazpi justo después de Cebú y es la segunda ciudad más antigua de las Filipinas. Allí los redentoristas tenemos una parroquia bastante grande, cuyo párroco es el padre Sénen. Sénen y yo estudiamos juntos en Roma en los años 1990; su hospitalidad y la de su comunidad han sido extraordinarias durante estos últimos días.

A las 4am del viernes, Sénen y yo tomamos un autobús que después de 7 horas nos llevó al puerto de Caticlacan, desde donde en 15 minutos de barco llegamos a la isla de Boracay. Sénen me dice que la primera vez que llegó a esta pequeña isla –de menos de 10km de longitud– no había ni luz eléctrica, pero durante las dos últimas décadas se ha convertido en uno de los destinos turísticos más populares de las Filipinas. La causa del boom es que la playa que ocupa uno de los lados de la isla ha aparecido en varias listas de las “Diez playas más bellas del mundo” en revistas y sitios de internet.

La playa está muy bien. Tiene una longitud de varios kilómetros y la arena –compuesta de polvo de coral– es tan blanca que el sol no la calienta. El agua es cristalina, a la temperatura óptima para nadar y los cocoteros se alinean demarcando el límite entre la zona de baño y la de negocios. Cada metro de la primera línea de playa está cubierta de restaurantes, hoteles, escuelas de buceo y tiendas, todas de bastante nivel. Una población variopinta de turistas pasea sobre la arena. Alrededor de la mitad de ellos son coreanos, que llegan en vuelos directos desde Seúl, pero hay también chinos, europeos, norteamericanos y rusos. En la cena, en la mesa contigua a se sentaron dos españoles. Me cuesta trabajo entender que alguien esté dispuesto a tomar un mínimo de tres vuelos y pasar al menos 24 horas en aviones y aeropuertos para venir a tumbarse aquí.

Para dormir, nos han ofrecido habitaciones en un albergue propiedad de una amigo de un amigo de Sénen. Es una edificación sencilla en una calle sin pavimento, alumbrado ni alcantarillado, en uno de tantos barrios donde vive la legión de trabajadores que hace posible el espejismo de la primera línea de playa.

De regreso en la ciudad de Ilo Ilo, vistamos la iglesia de Santo Tomás de Villanueva, en Miagao; es una de las cuatro iglesias barrocas filipinas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Me impresiona la fachada de este templo del siglo XVIII en el que un gigante San Cristóbal sostiene al niño Jesús mientras abraza una palmera, franqueado por dos árboles de papaya. Esta fusión de barroco y arte indígena recuerda mucho al barroco americano y nos habla del genio creativo de las poblaciones evangelizadas por los misioneros españoles. Me llama la atención que en este lugar, a diferencia de Boracay, no haya turistas; ni siguiera una pobre tienda de recuerdos.

Sábado, 20 de febrero: Dos davaweños

La ciudad en la que vivo, Davao, es –con un millón y medio de habitantes– la más poblada de Mindanao, la gran isla sureña que es una de las tres regiones en las que se divide el territorio de las Filipinas (las otras dos son la isla de Luzón, al Norte; y el archipiélago de la Visayas, en el centro).

Mindanao fue durante mucho tiempo una zona de frontera, una especie de Far West en el Far South. Aunque en Luzón y las Visayas la colonización comenzó en el siglo XVI, la administración española no se estableció en Mindanao hasta mediados del siglo XIX. Las poblaciones nativas de la isla –muchas de ellas musulmanas– oponían una aguerrida resistencia a la ocupación; por otra parte, había poco que ganar en un territorio que era básicamente selva.

La ecuación de costes y beneficios cambió con la Revolución industrial. Por un lado, el poderío militar europeo –dotado ahora de armamento moderno– se volvió irresistible; por otro, el clima de la isla se reveló ideal para plantaciones de cultivos industriales, como el yute y el caucho.

La colonización de Mindanao, que empezó a avanzar decisivamente a partir de 1920, se basa en la puesta en marcha de grandes plantaciones, la inmigración de trabajadores del norte del país y en la progresiva urbanización de la población. Los perdedores de este proceso son los pueblos nativos, que sobreviven hoy a duras penas en las montañas.

El hombre más famoso de Davao es sin duda su alcalde, Rodrigo Duterte. Él o su hija han gobernado esta ciudad casi todo el tiempo desde la reinstauración de la democracia en 1986.

Lo más “peculiar” de este personaje es que durante un tiempo tuvo su propio “escuadrón de la muerte” para perseguir el crimen en la ciudad. Los sospechosos de traficar con drogas eran asesinados en plena calle. Se calcula que murieron así unas 300 personas, con el resultado –supuestamente– de convertir Davao en una de las ciudades más seguras de Filipinas.

Todavía no he conversado con nadie que defienda a Duterte. Esto solo indica que me muevo en un círculo de gente con una conciencia de los derechos humanos más elevada que la media de la población, pues Duterte ha ganado las elecciones siempre con limpieza.

Sobre Duterte se cuentan cosas que parecen sacadas del cine. Dicen que se disfraza de taxista y recorre las calles de la ciudad para conocer sus problemas de primera mano. Hay una anécdota que parece increíble, pero que varias personas me han asegurado es verdad. El alcalde tiene prohibido fumar en esta ciudad, no solo en restaurantes y lugares públicos, sino también en la calle. Cuentan que un forastero se puso a fumar en un restaurante. Recriminado por el dueño del local, el fumador repuso que se pasaba la prohibición por los hue... El dueño llamó a Duterte por teléfono, éste se presentó en el local con una pistola y le apuntó entre las piernas al trasgresor, amenazándole con volárselos si no se comía todas las colillas.

Es obvio que hay gente que disfruta con el estilo de este gobernante. Es candidato a la Presidencia de la República en las próximas elecciones de mayo.

El segundo davaweño que quiero presentaros es Carlos Gaspar, hermano redentorista y decano académico del centro en el que doy clases, SATMI. Carlos es doctor en antropología cultural y autor de numerosos libros sobre las etnias nativas de Mindanao y de varias obras de teatro. Ayer viernes presentó un libro en el que han participado más de 30 autores.

La larga mesa en la que se sentaban los que habían contribuido al libro parecía una reunión de antiguos alumnos de algún centro académico excepcional; todos rondaban los 60-70 años de edad y se les veía emocionados de volver a encontrarse. Se notaba que eran amigos y amigas que se alegraban de estar de juntos de nuevo.

Cada capítulo del libro narra las atrocidades que padecieron los autores o personas de su entorno durante la Ley Marcial del dictador Fernando Marcos (1972-1986). Decidieron publicarlas en este libro, para que las nuevas generaciones puedan tener conocimiento de aquella época, sólo así se podrá evitar –afirmaron– que la historia se repita (el hijo de Marcos se presenta a vicepresidente en las próximas elecciones y es un candidato popular entre muchos de los estudiantes de la universidad jesuita donde tenía lugar el acto).

La lucha contra la dictadura reunió un variopinto grupo de gente, desde militantes “moros” (así se autodenominan los nativos musulmanes de Mindanao) hasta gente de clase media, de distintas tendencias políticas. Monjas, sacerdotes, catequistas y miembros de organizaciones católicas jugaron un papel fundamental en la resistencia. En 1983, tras el asesinato del político opositor Benigno Aquino, se sucedieron las manifestaciones en lo que se ha llamado People Power Revolution. Las libertades democráticas retornaron al país en 1986.

El evento del lanzamiento del libro comenzó con una oración interreligiosa –cristiana, musulmana y animista–; después hermano Carlos hizo una presentación general, tras la cual hablaron autores y críticos; el acto concluyó con una oración dirigida por una religiosa anciana, una de las “hermanas mayores” de la rebelión. El arzobispo de Davao disculpó su ausencia por encontrarse de viaje.

Se notaba el gran respeto y cariño que todos sentían por Carlos, el activista más notorio de la ciudad en aquellos difíciles años (varios ponentes hablaron con cierta nostalgia de “tiempos terribles pero maravillosos”, de mucho sufrimiento pero también de camaradería y esperanza).

En 1983, Carlos fue “desaparecido” y torturado. Gracias a presiones internacionales, de instituciones como Amnesty International y de amigos como el pastor protestante norteamericano Jim Wallis (hoy asesor espiritual de Barack Obama), se consiguió su liberación después de 22 meses de encierro. Nada más salir de prisión –podría haººber tenido una brillante carrera política– entró en el noviciado de los redentoristas, una congregación católica conocida en Filipinas por su defensa de los derechos humanos (pagaron un alto precio por ello, la desaparición y asesinato del padre Rudy Romano).

Carlos es un tipo sencillo, sin artificio. Reparte su tiempo entre su trabajo con los indígenas (me ha prometido llevarme a las montañas un día de estos) y su labor académica aquí en SATMI y en el Ateneo. No se ha ordenado sacerdote; es un hermano redentorista.

Duterte y Carlos fueron compañeros de pupitre en la escuela.

Jueves, 18 de febrero: Noli Me Tangere

Una ley de la República de Filipinas establece que en todas las universidades se debe impartir un curso sobre la obra del héroe nacional José Rizal, con especial incidencia en su dos novelas: Noli Me Tangere y El Filibusterismo. Acabo de leerme la primera de ellas en la lengua en la que fue escrita y que hoy la gran mayoría de los filipinos no puede entender, el español.

Es un hecho sorprendente que este país, tan devotamente católico, tenga por obras cumbre de su literatura novelas tan brutalmente anticlericales.

Los que penséis leer por vosotros mismos Noli Me Tangere (disponible gratuitamente en internet) no sigáis, pues voy a contar el argumento.

Crisóstomo Ibarra, hijo de un rico criollo, regresa de un largo viaje de estudios por Europa (Crisóstomo es el alter ego de Rizal en la trama de la novela). Es un joven inteligente, valiente e instruido, lleno de buenas intenciones. En Manila se encuentra con su amiga de la infancia, María Clara, joven bellísima, purísima, virtuosísima, que además toca maravillosamente el piano. Ambos están locamente enamorados, pero en plan casto. Crisóstomo recibe la noticia de que su padre ha muerto en la cárcel en la que fue encerrado víctima de falsas acusaciones. La figura del franciscano padre Dámaso parece esconderse tras la siniestra trama.

La acción se desplaza al pueblo natal de Crisóstomo. Durante las fiestas patronales, este joven ilustrado pone la primera piedra de una escuela que va a costear y que hará posible la escolarización de los niños de la localidad. Mientras, el padre Dámaso y el no menos siniestro padre Silva, un dominico secretamente enamorado de María Clara, traman una diabólica conspiración. Contratan a un intermediario (al que a su debido tiempo asesinarán para eliminar pruebas) para que reparta dinero entre alguna gente desesperada para que ataquen el cuartel de la Guardia Civil. El intermediario contrata a los rebeldes asegurándoles que el dinero procede de Crisóstomo, aunque en realidad es de los frailes. Éstos avisan a la Guardia Civil del inminente ataque. Los rebeldes son detenidos, algunos de ellos son terriblemente torturados; todos mueren. Crisóstomo es hecho preso y conducido a Manila.

Crisóstomo huye de la cárcel y antes de desaparecer, visita en secreto a su amada María Clara. Ésta le confiesa que ha descubierto que el padre Dámaso es en realidad su padre. Él ha orquestado toda esta trama para evitar que su hija se case con un criollo. Crisóstomo huye, María Clara, despechada, ingresa en un convento, donde es salvajemente violada por el padre Salvi, y es declarada loca.

Esta terrible dramón está narrada con abundantes elementos costumbristas, como corresponde a la literatura española de la época (tipo Blasco Ibáñez). La sociedad que retrata es fuertemente estamental: en la cumbre se encuentran los españoles nacidos en la Península; luego, los oriundos de Filipinas; más abajo los mestizos y al fondo de la pirámide, los chinos y los indios, la gran mayoría de la población. Abundan las descripciones de la exuberante naturaleza de las islas, de comidas, ropas y costumbres exóticas; no faltan comentarios a la estúpida beatería de los nativos, el atolondramiento de los funcionarios y la incompetencia de la Guardia Civil.

Sábado, 12 de marzo: Vida y muerte

El sábado 5 de marzo, día de mi cumpleaños, a las 5 am me despierta el canto a coro de un tema religioso en inglés, una canción que se entona aquí a menudo en misas y oraciones. “¡Pues sí que se han levantado temprano a rezar estos estudiantes!” –pensé, pues la capilla está debajo de mi habitación. Me quedé tumbado, algo molesto de que me despertaran tan pronto. “¿No será que me están cantando ‘las mañanitas’ por ser mi cumpleaños?” –Se me ocurrió, pero rechacé la idea y seguí tumbado.

Cuando cansados ya de cantar, aporrearon la puerta de mi cuarto, se me disiparon las dudas: ¡era por mí! Me puse corriendo unos pantalones y abrí la puerta. Allí estaban todos, alumbrados con velas, cantando y sacándome fotos/videos con sus móviles. Leyeron una oración de bendición. A los 5 minutos todo estaba en Facebook (¡menos mal que me puse los pantalones!)

El día transcurrió luego de manera más normal, estuve traduciendo del italiano al español para la revista Moralia un artículo del teólogo italiano Giovanni del Missier sobre la teoría de género. Traducir es algo que me entretiene, como hacer crucigramas, con la diferencia de que produces algo útil.

Por la tarde una familia costarricense vino a recogerme para llevarme a la misa latinoamericana “en casa de las sisters”. Las Carmelitas del Sagrado Corazón reúnen un sábado al mes a un grupo de familias de lengua española. Después de la eucaristía, compartimos la cena, que esta vez incluyó una enorme tarta casera decorada con mi nombre.

Al día siguiente, domingo, para rematar la fiesta, me llevaron de excursión: una familia guatemalteca y yo en un coche; las cinco hermanas de la comunidad carmelita (tres hermanas mejicanas, una juniora y una aspirante filipinas) en otro. Después de más de 3 horas de viaje por caminos no todos ellos asfaltados, llegamos a una playa paradisíaca casi desierta (para la calificación de ‘paradisíaca’ se requiere: aguas cristalinas, tonos de azul y aguamarina, arena blanca de polvo de coral y cocoteros). Fue un día muy bonito con nuevos amigos que he llegado a conocer gracias a la Iglesia y a la común lengua española.

Fue un día de plenitud, el corazón agradecido por uno de los dones más bellos de la fe: los amigos que Dios nos regala de entre aquellos con los que compartimos el camino.

Eso fue el domingo. El lunes por la noche, el hermano de una de las religiosas de la comunidad con la que había compartido el día anterior fue asesinado a tiros en un barrio de Davao.

Me enteré el martes por la mañana, me lo dijeron los alumnos de primer curso, que también cursa la hermana del finado. “Está en los medios –me dijeron más tarde los estudiantes– Love triangle”. Al parecer el amante de su mujer le había pegado un tiro a corta distancia delante de los hijos que suplicaban para que no matara a su padre.

El viernes por la noche las religiosas vienen a recogerme en su coche para ir a casa de la madre del difunto a celebrar la eucaristía.

De camino me cuentan la verdad: El alcalde Duterte y su escuadrón de la muerte. El finado –Christopher– estaba metido en asuntos sucios y había asesinado a un hombre. Entró en la cárcel, pero lo soltaron. Aquí todo el mundo sabe qué significa eso: Que le van a ejecutar. El policía que le mató se acostaba con su mujer –eso también es verdad– una distracción muy útil que filtrar a los medios. El asesino no ha sido detenido.

Aparcamos el coche y caminamos por un callejón oscuro lleno de barro, alumbrados con las linternas de nuestros móviles –había llovido. El cadáver se encuentra en casa de la madre.

El cuarto es pequeño y da a la calle. A un lado, un ataúd blanco con la tapa de cristal, el cuerpo embalsamado como es aquí costumbre; pegado a la otra pared, una cama. En el poco espacio libre, las monjas improvisan un altar sobre una mesa pequeña.

Sentadas sobre la cama, la madre del difunto, con un rostro sereno, diría incluso quedamente luminoso; a su lado, su hija monja y una de las religiosas mejicanas. A los pies de la cama se apiñan una decena de niños. El difunto tenía cuatro hijos. Dos niñas, de unos 7 y 11 años; un hijo adolescente y otro, un joven. Fuera, en el patio, se sientan en sillas de plástico las otras religiosas de la comunidad, dos estudiantes redentoristas que me han acompañado y algunos familiares.

No hay gritos de dolor. Los dos hijos mayores tienen un rostro oscuro, no así los niños, que están vestidos como de domingo, muy tranquilos.

Sobre el ataúd, en una cestita, hay un pollito que no cesa de piar.

La hermana del difunto me ha pedido que lea la parábola del hijo pródigo, pues él –que había hecho cosas malas– había podido reconciliarse con su madre antes de morir. Explico a los niños que ahora Dios le ha dado un abrazo a su padre en el cielo. Un estudiante redentorista se lo traduce a su lengua.

Se impone la sencilla evidencia de vque Dios perdona y acoge.

Tras la misa, pregunto por el significado del pollito. La familia tiene raíces indígenas; yo había supuesto que el animal era un símbolo de vida, pero una joven filipina me dice que no, que su piar es una llamada a la conciencia del asesino.

Domingo de Ramos, 20 de marzo: La Misión

Acabo de batir mi record de ir de paquete en una moto. Un hora dando botes sobre una pista sin asfaltar y luego, 2 horas más de carretera, siempre agarrado a unos hombros mientras mi mochila colgaba sobre los míos. Después, desde GenSan (Así llaman a la ciudad que en los mapas aparece como General Santos), tres horas de autobús, eso sí, con aire acondicionado y viendo a Harry Potter y el Último Samurái. Nuing queda lejos, supongo que por eso lo llaman Mission Station.

Hace un año y pico, los redentoristas se hicieron cargo de una zona ‘indígena’ en el extremo sur de Mindanao, como un paso más en su largo compromiso con las poblaciones originarias de esta isla. Desde que oí hablar de esta misión, quise ir a conocerla, cosa que he podido hacer estos últimos días. Rebobino.

El miércoles pasado, entregué las notas. Desde que llegué a Filipinas, he estado dando dos de las tres asignaturas sobre Nuevo Testamento –Epístolas paulinas y Evangelios sinópticos– al primer y segundo curso de SATMI (Saint Alphonsus Theology and Mission Institute), 18 y 16 alumnos respectivamente. La mayoría eran redentoristas, pero también de otras congregaciones masculinas y femeninas, procedentes de distintos países del Sudeste asiático.

He terminado contento. El nivel no es que sea altísimo, pero creo que los alumnos han adquirido una buena base en ambas materias y pienso que han disfrutado –como yo– del itinerario recorrido.

Me gusta la orientación de este centro, comprometido con pensar la Teología (que puede definirse como “fe que trata de comprender”) desde las realidades de esta parte del mundo. Esto se ha notado especialmente en los trabajos de fin de carrera. He participado como miembro del tribunal en cuatro defensas públicas de estas tesinas y en todas ellas he podido constatar que los estudiantes han partido desde situaciones que conocen y sienten de cerca (desde la pastoral penitenciaria en la Cárcel de Davao, a la devoción por la Virgen del Perpetuo Socorro en Filipinas o el movimiento carismático en Singapur). Los niveles académicos alcanzados varían según los alumnos, pero la dirección en la que apunta el centro (“aprender a pensar teológicamente” más que “memorizar doctrina”) me parece la acertada.

El jueves a las 7:30am salí con el padre Richie, miembro del equipo misionero de Nuing. Hasta GenSan fuimos en autobús y allí vino a recogernos en coche un matrimonio de la zona. La carretera desde GenSan es buena, pero después de unos 100 kilómetros, el asfalto desaparece y hay que seguir por una pista de tierra que bordea el mar durante una hora más.

El paisaje no es selva virgen precisamente; ésta fue talada para aprovechar su madera durante la colonización americana en la primera mitad del siglo XX. Luego se plantaron cocoteros. Éstos árboles pueblan estas montañas de manera similar a cómo los olivos cubren los montes de Jaén, aunque a mí me parece que los olivos parecen mejor ajustados a su entorno natural que estas esbeltas palmeras. En ciertas zonas, el monte está totalmente deforestado y la severa sequía que sufre toda la isla de Mindanao se hace evidente en las calvas de color marrón.

Los indígenas visten como el resto de la gente, con camiseta de manga corta y pantalón –normalmente corto– los hombres; las mujeres con pantalones, faldas o vestidos corrientes. Ni por sus facciones ni por su indumentaria se distingue que son indígenas. Su lengua –el manobo– está también en regresión y el idioma más hablado es el visaya o cebuano, el común en el centro y norte de las filipinas.

Se nota mucha actividad en la única pista que recorre la zona. El trasiego de motos y peatones es incesante, pero sólo de vez en cuando pasa un coche. Como en el resto del país, se ven muchos niños (un dato curioso: en los años 1960, España y Filipinas tenían la misma población; ahora Filipinas tiene más de 100 millones de habitantes sin contar los millones que han emigrado, y sigue creciendo).

Para cenar nos reunimos en el cobertizo frente a la casa. Está aquí parte del equipo misionero: varios misioneros y misioneras laicos y dos de los tres redentoristas; hay más miembros –entre ellos una religiosa– que en otros lugares. La cena es sencilla –pescado asado, sopa con trozos de pollo y arroz–, pero muy animada.

A la hora de dormir, me dan una habitación, de lo mejor de la casa, para mí solo. Los lujos no incluyen un colchón sobre la cama de tabla de madera. No hay ducha, te lavas echándote agua con un cazo, que descubro no es un mal procedimiento. Gracias a Dios sí hay un inodoro en el piso de arriba, provisto de papel higiénico.

La luz eléctrica ha llegado a este pueblo de Nuing hace un año, y ya algunas casas tienen nevera y televisor por satélite. Los curas prefieren CNN y France24, que emite en inglés. De todos modos, estas modernidades solo alcanzan a los que viven cerca de la carretera y disponen de dinero. Algunos de los poblados que visitan los misioneros están a cinco horas a pie de la pista más próxima practicable en moto. El “sueldo” de un jornalero de la zona es de unos 2 euros al día más la comida del mediodía. Uno de los trabajos más típicos de esta comarca, la de recolector de cocos, una tarea que requiere una gran habilidad y fuerza para subir estas enormes palmeras y cortar su fruto, se paga a 8 céntimos de euro el árbol.

Al día siguiente por la mañana me dedico a pasear; hay chocitas de pescadores junto la playa. Los niños –que abundan– juegan y se divierten. Pienso que no hace falta mucho para hacer feliz a un niño: comida, salud, padres, una escuela, amigos con los que jugar y árboles a los que subirse; estas cosas parecen no faltarles a la mayoría de los de este poblado.

Por la tarde, participamos en una boda. Novio y novia son mayores, rondando los cincuenta. Llevan veinte años juntos y han cuidado durante todo este tiempo del hijo de ella, con síndrome Down, que tiene más de treinta años. Están super-nerviosos y muy serios. Luego convidan en turnos a todo el poblado en el patio de su casa. Un hábil cocinero va troceando dos lechones que son consumidos casi en tiempo real (Aquí llaman ‘lechón’ al cerdo asado de cualquier tamaño, no necesariamente un cochinillo de pocas semanas; en este caso, eran enormes)

Los misioneros hacen un poco de todo para elevar el nivel de vida material y espiritual de la gente: Desde ayudarles a que se registren en el ayuntamiento y consigan sus documentos para poder acceder a los beneficios sociales que da el Estado, hasta organizar cursos de agricultura sostenible y reforestación. Los sacramentos son parte importante de la misión. Me dicen que han celebrado “matrimonios masivos” en tandas de unas 60 personas; así muchas parejas han podido celebrar y formalizar su relación después de muchos años e hijos juntos. También me dicen que han bautizado a cientos de personas.

El sábado es la Fiesta de San José, y por la mañana participamos en la misa de un sitio (‘sitio’ es la subdivisión administrativa de ‘barangay’, que equivale a municipio). La aldea se encuentra junto al mar. A pesar de su reducida población, hay 9 denominaciones protestantes, que han proliferado durante estos años de abandono. Algunos protestantes –incluidos pastores– participan en la misa por el santo patrón y reciben la comunión. Luego, dentro y alrededor del templo, se extienden las mesas y se comparte la comida de fiesta, en la que no falta el lechón.

Por la tarde, como el padre Richie tiene otras cosas que atender, me mandan solo al único colectivo que por mi limitación lingüística puedo atender: los profesores (Tanto los de primaria como de secundaria deben conocer el inglés, aunque la enseñanza se realiza sobre todo en visaya).

Tengo la impresión de que la escuela pública funciona bien en esta zona pobre de las Filipinas. En cada sitio, el mejor edificio con diferencia es la escuela, costeada íntegramente por el Estado, que también paga a los profesores y los demás gastos.

Resulta que la directora de una escuela nacional, que tiene primaria y secundaria, ha organizado un retiro espiritual de dos días para sus profesores (Pregunto un poco sorprendido cómo ha caído esta iniciativa a las otras confesiones religiosas, y me responden que muy bien).

El retiro ha sido “facilitado” por una monja joven y una seglar de la misión y creo que ha ido muy bien. La gente parece emocionada, como tras haber vivido algo. Yo llego al final para escuchar a los que quieren confesarse y para celebrar la misa de clausura. La eucaristía resulta muy compartida y familiar.

Al día siguiente es Domingo de Ramos. A las seis y media de la mañana los niños llevan ya un rato ensayando la danza de bienvenida a las comunidades; les dirige una de las misioneras. Hay gente que ha partido a las cinco de la mañana de sus lugares de origen a pie, con palmas, para converger en la iglesia parroquial. Cuando todos llegan, los niños (mayoría niñas) danzan, y las comunidades eclesiales de base (GKK en filipino) se presentan por grupos. La misa empieza una hora antes de lo previsto.

Después de la eucaristía, tomamos un “early lunch” (un almuerzo temprano) –aprovecho para introducir el término ‘brunch’ en esta remota cultura–. Comenzamos el viaje de vuelta. Viendo desde la carretera las chozas, las plantaciones de cocoteros, el bosque degradado, el barco portacontenedores en el horizonte, la pista polvorienta desgastada por la circulación de las motos, el tendido eléctrico recién estrenado, las torretas de telefonía móvil … pienso que deben quedar en el mundo ya muy pocos “lugares aislados”, que lo hay hoy son “periferias”. Y he estado de visita, durante unos pocos días, en una de ellas.

Y aquí estoy de vuelta, gracias a Dios sano y salvo, con un cierto alivio tras la aventura. En mi cuarto funciona el aire acondicionado y el wifi. Me espera un colchón sobre el que dormir.

PD. El lunes, antes de colgar esta entrada, constato que Nuing no está en el mapa de Google. Edito la web para poner la misión en el mapa.

Algunas palabras que no sabías que sabías en lengua visaya

- uno, dos, tres, kwatro, singko, sais, syete…

- lunes, martes, miyerkules, huwebes, byernes, sabado, domingo

- tenedor, cuchara, mesa, lechon, adobo, chorizo, …

- Birhen Maria, Bihilya sa Pasko, Piesta (los filipinos no pronuncian la “f”)

- Y mi palabra favorita: ‘biyahe’ (suena exactamente igual que ‘viaje’ pronunciado por un cubano)

Nota gastronómica

Fui a comprar algunas cosas que regalar en las próximas visitas y he visto en el súper un producto del que había oído hablar, pero que nunca había tenido en la mano: Civet Coffee, el café más caro del mundo. Y sí es caro: 20€ los 100 gr. El ‘civet’ es un felino parecido al lince que vive en las montañas de esta zona. El animal se come el fruto del café para alimentarse de la cáscara, el grano lo defeca entero. El ‘civet coffee’ es el café que ha pasado por el tracto digestivo de estos felinos. Dicen que es exquisito, pero no pienso gastarme los 20€ para comprobarlo.

Domingo de Resurrección, 27 de marzo: Pascua

El martes pasado salí de Davao dirección a Manila, mega-ciudad cuya área metropolitana está habitada por más de treinta millones de personas. Llego a un aeropuerto internacional moderno, recorro una autopista, veo rascacielos… todos los elementos de una urbe cosmopolita.

Manila existía ya como baluarte musulmán cuando López de Legazpi lo conquistó en 1571. Hasta la Segunda Guerra Mundial, era conocida como la Perla de Oriente, una de las ciudades más bellas de Asia, pero la ocupación japonesa y, sobre todo, los bombardeos norteamericanos para recuperarla arrasaron sus viejas calles, iglesias y edificios; de la vieja Manila no quedan más que algunos vestigios.

Orientarse en las ciudades que he visitado –Davao, Iloilo, Cebú y Manila– ha sido de los más fácil: Bastaba decir al taxista “Redemptorist Church”, y te llevaba a casa. Los redentoristas son bien conocidos en el país, pero ninguna presencia es más significativa que el Santuario de la Madre del Perpetuo Socorro, en el barrio de Baclaran, en Manila.

La devoción a la Virgen del Perpetuo Socorro en Filipinas y otros lugares de Asia gira entorno a la “novena perpetua”, un invento estadounidense de comienzos del siglo XX. La novena consiste en rezar una oración especial y celebrar una misa en honor de la Virgen cada miércoles del año. Los miércoles son, por tanto, el día en el que la gente acude en masa, en el caso del santuario de Baclaran unos 100.000 cada vez.

El templo se encuentra en plena ciudad, a unos tres kilómetros de Intramuros, el viejo fuerte que protegía la ciudad vieja. Es un gran edificio rodeado de generosos jardines y un campanario con un carrillón. La comunidad redentorista es muy internacional: me llama especialmente la atención un sacerdote samoano, un tipo con unos músculos enormes que parece –es– un guerrero maorí, con la Virgen del Perpetuo Socorro tatuado en un brazo.

El miércoles, la primera misa es a las 5:30; yo celebro a las 7:45 ante un mar de gente, que impresiona. Por la tarde, paso tres horas en el confesionario escuchando gentes de todo tipo. Tras el atardecer, después de la última eucaristía, la iglesia continúa llena de gente, pues sus puertas no se cierran durante toda la noche. Mucha gente hace cola para acercarse al sagrario y tocarlo, como buscando el contacto físico con Jesús. Hay un silencio que cala.

El santuario lleva también a cabo diversas actividades sociales: con niños de la calle, con enfermos y otros grupos necesitados. La última iniciativa es una cafetería que sirve café cultivado en zonas devastadas por el huracán Yolanda.

Comento al padre Ariel (viceprovincial de Manila) que he visto bastante gente que por su apariencia parecían homosexuales y transexuales. Me dice que a diferencia de otros lugares, aquí se acoge a todos. Una anécdota que ha sido la comidilla entre los redentoristas en las últimas semanas es que Imelda Marcos, la viuda del dictador, visitó Baclaran –pensamos que por despiste– precisamente el día en que se conmemoraban la víctimas de su marido, y tuvo que oír en la misa el testimonio de un superviviente de aquellos años de represión.

El Jueves Santo me llevan a Lipa, una ciudad pequeña a unos 100km al Sur de la capital, donde se encuentra el noviciado redentorista para Asia y Oceanía. Es un lugar tranquilo para pasar estos días. El noviciado está en la misma finca que un pequeño santuario, que aunque no es técnicamente una parroquia, funciona como tal.

Por primera vez en muchos años, no tengo casi nada que hacer en los días del Triduo Pascual, salvo escuchar algunas confesiones y concelebrar en los oficios. Me tomo el Sábado Santo como Shabbat –día dedicado a descansar contemplando a Cristo que por fin reposa de su lucha, yacente en el sepulcro–. Mientras tanto, la casa está llena de actividad: hay más de una decena de equipos preparando música, danzas, la procesión del encuentro, las lecturas, la fuente bautismal,… Me acuerdo mucho de los amigos de Acoger y Compartir que estarán también preparando su Vigilia en El Hornico.

En la celebración de la Vigilia Pascual, me impacta especialmente el momento del Gloria: seis chicas bailan radiantes de alegría pasos tradicionales ante el altar, mientras monaguillos y monaguillas repican las campanillas y un equipo de adultos retira las telas que velaban las imágenes y visten el altar. Un niño pequeño, vestido angelito arranca el velo de luto que cubre a la Virgen dolorosa. Todo muy popular, pero también muy elaborado, preparado con mimo. Creo que es un espectáculo que hubiera emocionado hasta a un ateo, cultura popular y celebración de la fe en Cristo Resucitado.

Vivimos en un mundo en que es posible despertarse en un lugar así y luego, al atardecer, estar escribiendo esta crónica a nueve mil metros sobre el Mar de China, volando hacia Japón.

Viernes, 1 de abril: Japón

El lunes, según me acercaba en el trenecillo local desde la ciudad de Hiroshima a mi pueblo –Midorii 緑井–, me sentía más tierno, hasta físicamente, como si al acercarme a la tierra de mi infancia la carne se me volviera más blanda. El cotidiano paisaje de casas corrientes y pequeños campos de cultivo me emocionaba más hondo que cualquier paisaje o prodigio arquitectónico.

La casa que mandó construir mi padre cuando yo tenía cuatro o cinco años sigue en pie después de casi cincuenta años; otra familia vive allí, cría quizás en ella a sus hijos.

Paseo por el monte que se alza a pocos metros de mi antigua casa y que alberga el bosque en el que se encuentra el yinya (templo sintoísta). Al desmoronarse hace año y medio, esta montaña sepultó un puñado de casas; unas veinte personas murieron. No hay más recuerdo de aquello que un nuevo muro de contención hecho de cemento y algunas obras de canalización, aún por concluir.

La tarde la paso en Miyajima, la isla sagrada cuyo torii en el agua es una de las imágenes más famosas del Japón. Mis padres nos solían traer aquí en verano a bañarnos y a coger almejas. Ahora está lleno de turistas procedentes de todos los lugares de la tierra.

El día siguiente lo dedico a visitar Kyoto, la indiscutible capital cultural del Japón. Me gustó tanto cuando la visité por primera vez hace unos diez años que ahora me decepciona un poco. Kinkakuji (el pabellón dorado, otra de las imágenes icónicas del Japón) está tan llena de gente que tenemos que ir en cola, como por el pasillo del metro en hora punta. En solo una década el número de turistas se ha multiplicado tanto que en algunos puntos resulta ya imposible parase siquiera a admirar las vistas.

Después me paso por Ryuanji, retiro monacal famoso por su jardín de piedra, que pude contemplar con tanto silencio en mi anterior viaje; ahora está lleno de gente charlando y sacándose fotos.

No hace mucho, sólo europeos y norteamericanos podían darse el lujo del turismo internacional, ahora hay también chinos, coreanos, indios, rusos, brasileños... Calculo que en unos cinco años será ya imposible del todo visitar los lugares más emblemáticos de la tierra a causa de las multitudes.

El miércoles recalé en casa de mi hermano y su mujer en Tokyo. Para llegar a su apartamento camino por zonas peatonales instaladas en las terrazas de varios edificios, conectadas entre sí por pasarelas. Por la ‘planta baja’ van los coches, las vías del tren y un canal con barcazas.

Como yo tengo un billete que me permite viajar todo lo que quiera por un precio fijo (Japan Rail Pass), voy en tren hacia el norte. Mi hermano y su mujer irán el viernes en avión. Ella es de Hokkaido y allí vive su familia; vamos a visitarles. (Japón es un país-archipiélago que tiene cuatro islas principales. La más grande y poblada es la del centro: Honshū, las dos islas del Sur se llaman Shikoku y Kyūshū; Hokkaido está al Norte).

Me detengo a medio camino en Sendai para acercarme a la costa que fue arrasada por el tsunami. Todo es de una absoluta normalidad. Gente haciendo cola en el mismo andén espera el tren que pasará junto a la central nuclear accidentada. Como está prohibido acercarse a menos de 20km, un autobús circunvala las dos estaciones clausuradas. Yo tomo otro tren hacia otra zona de la misma costa. Aparte del hecho de que casi todas las casas son de nueva construcción, no consigo ver nada que recuerde al desastre. Tanta normalidad me sorprende hasta el punto que me pregunto si por alguna razón esta área fue preservada del terremoto y el tsunami. Pero no. Un cartel indica que atravieso lugares que han estado anegados.

El tren cruza el túnel Seikan, el túnel submarino más largo del mundo –con 53km, mide 3km más que el que pasa por debajo del Canal de La Mancha– y entra en Hokkaido. Paso la noche en un hotel en Hakodate. A la mañana siguiente, al tomar el autobús hacia la estación, converso con un anciano sentado a mi lado: ¡Bonita ciudad! –le digo. ¡Pero si no hay nada! –me contesta él. Al saber que soy de España, me pregunta por el fútbol,… y los toros. ¡Vaya imagen que damos!

Como me sobran dos horas, voy a dar una vuelta. Cerca de la estación hay un interesante mercado de pescado –Hakodate es puerto de mar–. En una piscina nadan calamares. Los puedes pescar y te lo preparan crudo. Hay cola.

Paso delante de unos almacenes de ladrillo de la época Meiji. En 1868 un nuevo Emperador abrió al mundo un país que había estado cerrado al exterior durante casi tres siglos, iniciando la reforma Meiji, origen del Japón moderno. Hakodate –una ciudad hoy poco importante– fue uno de los lugares por los que la influencia extranjera entró en Japón.

Camino colina arriba hacia una iglesia ortodoxa. Leo que en 1860, poco después de que el gobierno Shogun levantara la prohibición contra el cristianismo, un misionero ortodoxo ruso llegó por aquí y fundó esta iglesia. Entro. El iconostasio de estilo modernista es de una serena belleza. Suena bajito música ortodoxa. Hay mucha calma y me quedo un buen rato. Entre tanto, una madre con sus hijos entra y se quedan también en silencio, contemplando.

Salgo y justo unos metros cuesta abajo hay otra iglesia; ésta, católica. Entro también. Es de estilo neogótico y puedo notar un toque francés. Como el vecino, este templo es un lugar tranquilo para rezar; la música es canto gregoriano. Solo al salir leo el cartel explicativo. Un misionero de la Sociedad de Misiones Extranjeras de París llegó aquí en 1859 –¡un año antes que el ruso!–. Esta iglesia –el edificio es posterior, pues la primera capilla se quemó– es la tercera más antigua entre las misiones católicas fundadas al levantarse la prohibición del cristianismo. Las dos primeras están en Nagasaki (al Sur, en isla de Kyūshū) y en Yokohama (la ciudad portuaria vecina a Tokyo).

¡Y decía el viejo que no había nada que ver en Hakodate!

Ahora estoy en un tren que va avanzando lentamente por los paisajes de Hokkaido, camino de Sapporo, su capital. Costas salvajes, lagos prístinos, montañas nevadas, bosques,… un bellísimo paisaje. Aún hay nieve al borde de la vía.

Viernes, 8 de abril: Zen y Onsen

He visitado Eiheiji (永平寺), "el Monasterio de la eterna paz", situado entre las montañas del centro de Japón, en la provincia de Fukui. Este es el monasterio principal de la orden Soto, la más importante del budismo Zen. Tiene muchas filiales, entre ellas el famoso San Francisco Zen Center, que visité hace más de quince años, cuando vivía por allí.

El Zen es una escuela budista que surgió en China entorno al año 600 después de Cristo y que fue traído a Japón por varios monjes en el siglo XIII. Al contrario de lo que mucha gente cree en Occidente, no es la forma de budismo más popular en Japón; otras escuelas han tenido y tienen muchos más seguidores, pero el Zen ha ejercido una enorme influencia en la cultura japonesa, debido en gran parte al respeto que inspiraba a la clase dirigente, la casta de los guerreros samurai.

Eiheiji fue fundado por el propio Dogen Zenji (道元禅師) "El maestro Zen al inicio del camino" (1200-1253), uno de los monjes originales que viajaron a China. Está en un lugar que debió de ser de muy difícil acceso, pero ahora hay un autobús que sale de la ciudad de Fukui y te deja en la puerta.

El monasterio, fundado hace casi 800 años, goza indudablemente de una venerable tradición, pero tiene al mismo tiempo un toque funcional, como corresponde a un lugar que sigue vivo. Se nota enseguida que está en uso; es más, da la impresión de estar dirigido por personas inteligentes. Sobre todo un silencio limpio, que las voces infantiles no hacen sino realzar

El complejo consta de varios edificios construidos a distintas alturas en la ladera del monte

A la izquierda, en el nivel más bajo hay un gran edificio con un pequeño museo, salas de conferencias y multimedia para la acogida de visitantes; más a la derecha, en el eje de la parte más antigua del complejo, hay un gran portón que antiguamente era la entrada principal.

En una segunda altura, a la izquierda, está el Sodo. Aquí, durante tiempos intensivos de retiro, los monjes duermen, comen y meditan sobre un mismo tatami (esterilla), de dos metros por uno. Esta sala estaba cerrada a los visitantes.

En una altura superior está el Butsuden (Palacio del Buda), donde se venera una estatua de Buda. Entre edificio y edificio, hay bellos jardines, y los cerezos están en flor.

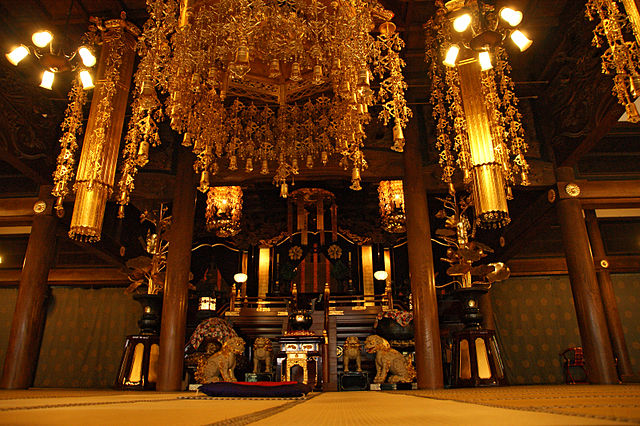

Arriba del todo se encuetra e Hatto, la sala de ceremonias (ver foto, abajo. Justo en el centro de la imagen el trono del abad)

Según podéis ver, la ornamentación del Hatto, como de otras dependencias, no es muy "zen"; que es como decir que la decoración del Vaticano no es muy católica. La identificación del Zen con una estética de líneas puras es una caricatura, así como la idea que su solo propósito es alcanzar una ráfaga de iluminación a través de la meditación. La práctica del zazen (meditación en postura del loto) es fundamental, pero tanto el Zen como las otras formas de budismo en Japón han sido y son fuentes de una compleja cultura que va mucho más allá del minimalismo o el mindfulness.

El lugar tiene capacidad para unos 200 monjes en formación, durante un período que va de varios meses a dos años.

Cuando visité la sala de ceremonias, algunos monjes jóvenes estaban ensayando. Tenían un estilo jovial, no muy distinto de los seminaristas a los que he estado dando clase en Filipinas, eso sí, mucho menos ruidosos. Contaban los pasos y repetían gestos y lecturas para que todo saliera perfecto el día de la celebración.

Bajando por las escaleras por el otro lado, paso por delante del edificio que alberga los servicios (cocina, habitaciones, aulas); y finalmente, en el nivel inferior, los baños (ambas zonas vetadas a los visitantes). El baño y los aseos son los únicos lugares junto al Sodo donde debe respetarse el silencio mayor; asearse es una práctica ascética de purificación que se toman muy en serio. Los monjes se bañan los días del mes que contienen un cuatro o un nueve.

Ahora me encuentro en Bessho Onsen, un lugar bastante perdido de la provincia de Nagano. Quería pasar una noche en algún lugar tranquilo de las montañas y en Booking.com encontré este sitio. Booking decía "only one room left" (¡sólo queda una habitación!). Creo que el lugar solo tiene dos habitaciones. El dueño es un señor prejubilado de Tokyo que ha puesto una casa rural en mitad de un bosque. Es extremadamente atento y amable.

Por la tarde me he acercado al pueblo, que es un onsen-machi, un lugar con aguas termales. Cada onsen (spa tradicional japonés) cuesta unos dos o tres euros, y lo suyo es visitar varios en la jornada (un poco como ir de tapas en España). He estado en dos, uno con un solo baño hecho de rocas, con pintas de antiguo; y otro más moderno y grande, con rottenburo (termas al aire libre). Pero donde me he sentido más a gusto ha sido el asi-yu (足湯), de acceso gratuito en medio del pueblo. Asi-yu quiere decir "agua caliente" (湯 yu) para los "pies" (足 asi).

Mientras estaba en el pueblo, el dueño de la casa me ha hecho la cama (un futón cubierto de edredón sobre el suelo de tatami). Tengo para mí dos habitaciones (dormitorio y sala de estar con tele). La verdad es que es muy recomendable: bueno, bonito y barato. Solo esperemos que este señor solitario que acoge huéspedes en medio de un bosque no sea un serial killer.

Me he despertado y estoy vivo. No ha sido una noche de horror, sino de descanso. Esta tarde regreso a Tokyo, donde me quedaré con los redentoristas.

Viernes, 15 de abril: Nagano y Tokyo

Camino de Tokyo, me detengo en la ciudad de Nagano para visitar 善光寺(Zenkoji), un lugar de peregrinación y uno de los templos budistas más famosos de Japón; está dirigido conjuntamente por dos escuelas: Tendai, la más importante del Japón desde la Era Heian (794-1185), y Jodo (léase Yoodo), otra orden muy popular.

En el edificio principal, hay un pasadizo que es único en su clase. Es un pasillo completamente oscuro que desciende al subsuelo. A la entrada, un cartel con instrucciones pide que cojas tus cosas con la mano izquierda y con la derecha vayas palpando la pared; avisa severamente que no se debe encender ninguna luz, especialmente advierte contra la del teléfono móvil. Avanzas sin ver absolutamente nada, como en fe. En un punto hay como un pomo metálico que hay que tocar. No abre ninguna puerta, pero es un símbolo de la entrada al paraíso. Continúas andando hasta que vuelves ver la luz. El mismo cartel de instrucciones dice que si consigues tocar el objeto metálico, el Buda te acogerá en el paraíso a tu muerte.

La escuela Jodo es una forma de budismo popular. Pertenece a lo que los estudiosos llaman “budismo esotérico”. El “esoterismo” consiste en una serie de prácticas devocionales como ésta y otras, que prometen conseguirte el paraíso mediante la ayuda del Buda. Esta es la diferencia fundamental con el Zen, en el que la salvación debe procurarse por el propio esfuerzo.

En la zona ajardinada entorno al templo, los cerezos están en flor; es una belleza intensa, como una irrupción del paraíso. Aquí y allá hay monumentos a personas y cosas más diversas. Junto al monumento que alaba la memoria a los donantes de riñón, hay otro que recuerda a los pilotos kamikaze de la Segunda Guerra Mundial. Más allá, un monolito rinde homenaje a los espíritus de las flores cortadas para los arreglos florales; a su lado otro -levantado por los carteros- trata de apaciguar los espíritus de las cartas perdidas que no han llegado a su destino.

A la salida del complejo principal, hay un patio con templos dedicados a los mizuko (水子), “hijos del agua”, eufemismo que se refiere a aquellos que no han llegado a nacer debido al aborto (entre 1953 y 1961 se practicaron más de un millón de abortos al año en Japón; desde entonces, el número ha ido decreciendo, pero aún hoy es de unos 180.000 al año).

En el jardín, hay una estatua de Buda acogiendo a niños pequeños. En un rincón, pequeños budas llevan un babero. En una pared, como es costumbre en los templos, la gente deja su oración escrita en tablillas de madera. Leo algunas: “No te olvido. ¡Conviértete en Buda!” “Perdónanos por no haberte dado a luz. Papá y mamá te llevamos siempre en el corazón. Cuida de nosotros.” “Cuando renazcas, encuéntrate conmigo, por favor” “Perdona por haber tardado tanto [en venir aquí]. Descansa en paz”.

Tanto sufrimiento me hace llorar. El templo cobra 500 yenes para una oración sencilla. 3.000 para una más especial; 10.000 por una “oración eterna”.

Al día siguiente, ya en Tokyo, salgo de paseo con mi hermano y su mujer. Me llevan ante un edificio grande en forma de cilindro, de unos 8 pisos de altura, de cemento y sin ventanas. ¿A que no adivinas qué es? –Me preguntan.

En el interior hay un campo de fútbol e instalaciones deportivas. "Este no es su función principal" –me dice.

En la azotea hay un bonito parque y una biblioteca pública. "Tampoco éste es su función principal" –me repite.

–¡Me rindo! ¿Qué es este edificio?

El cruce de autopistas Ohashi Meguro, una obra de ingeniería que entrecruza diversas carreteras tanto elevadas como subterráneas, una increíble obra civil.

Me dice mi hermano que en los últimos 15 años, Tokyo ha mejorado mucho. La verdad es que es muy agradable pasear por sus calles y casi no se ven atascos de coches; la gente usa el metro y el tren para desplazarse, caminan y usan la bici. Muchos barrios conservan aún el aspecto de vecindarios como de gente que ha llegado de su pueblo, pero al mismo tiempo todo está organizado y conectado de manera admirable gracias a una ingente inversión en infraestructuras.

La iglesia de los redentoristas se encuentra en un barrio elegante y bastante cétrico, entre Shinjuku y Shibuya, dos de los principales nudos de transporte de la ciudad. La parroquia y el convento son de edificación reciente, edificios bastante grandes teniendo en cuenta lo carísimo que el metro cuadrado en Tokyo.

El domingo asisto a la misa de 10am, la más concurrida. Hay unas cien personas, música hímnica con órgano de tubos; todos cantan. El párroco es simpático y hace una homilía con bastante sentido del humor. Después de la eucaristía, casi todos se quedan al café que se comparte en el salón parroquial. En la mesa en la que me siento, una señora muy anciana y bastante snob cuenta sus viajes al extranjero, le escucha con atención un joven de 19 años aprendiz de conductor de trenes; su sueño es llegar un día a conducir el shinkansen, el tren de alta velocidad japonés.

Se me hace raro terminar esta entrada en el blog en Hong Kong, donde he venido a hacer una gestión. Ayer volé de Tokyo a Bangkok, para dejar allí la mayor parte del equipaje y poder viajar sólo con una mochila. Mañana me encontraré con mis amigos italianos Alfonso y Chiara y su hijo Francesco y me iré a su casa a dormir, pero como están de viaje, me he quedado hoy en un hotel barato.

La habitación es pequeña, pero está limpia, tiene aire acondicionado, ducha, tele y wifi. El "hotel" es parte del piso 11 en en un patio de vecindad. En la puerta de al lado hay una madrasa y en la siguiente el taller de un sastre chino. El conserje es indio. Hong Kong me ha impresionado como ciudad abigarrada; tengo la impresión de estar en la peli Blade Runner.

Jueves, 21 de abril: Una sociedad perfecta

Singapore es un país un año más joven que yo. Cuando logró su independencia hace 51 años, pertenecía al Tercer Mundo; ahora es –si exceptuamos microestados como Mónaco o Liechtenstein– el tercer país con mayor renta per cápita de la Tierra, después de Qatar y Luxemburgo (la renta per cápita de España es de unos 34.000 dólares; la de Singapur, 85.000).

Con 700 km2, el territorio singapurense es minúsculo (la provincia de Madrid tiene 12.000 km2), pero con cinco millones y medio de habitantes, su población es mayor que la de Finlandia o Noruega.

La posición que ocupa en la punta de la península malaya es lo que convirtió esta isla en una de las colonias más estratégicas del Imperio británico, pues frente a sus costas deben pasar todos los barcos que, procedentes de Extremo Oriente (China, Filipinas, Vietnam, Corea, Japón), se dirigen hacia el Índico y el Occidente.

Desde que aterrizas, te da la impresión de que es un país ordenado, limpio y eficiente. Para empezar, el aeropuerto es el más cómodo por el que he pasado: sillones mullidos y chaises-longue, jardines interiores y juegos, wifi gratis. Luego, una autopista franqueada por bellos árboles y maceteros con flores te lleva a la ciudad en pocos minutos. Todos los edificios lucen como recién pintados; sin un papel tirado por las calles, nada aparenta estar roto o sucio.

De hecho, todo parece perfecto: Singapur tiene uno de los mejores sistemas educativos del mundo, con escolarización universal y gratuita. Su sistema sanitario se cuenta también entre los más avanzados. Un 70% de la población vive en pisos de protección oficial y un 90% es propietaria de la vivienda que habita. El paro es algo desconocido y la criminalidad, entre los más bajos del planeta. Los chinos son la etnia dominante, pero conviven pacíficamente malayos, indios, europeos,… Personas con talento dispuestas a trabajar pueden alcanzar altos niveles de renta en un país con bajos impuestos.

Toda esta prosperidad lo ha logrado un país sin riquezas naturales, que cuenta sólo con la ventaja de su posición geográfica y la alta capacitación de su gente, mayoritariamente bilingüe (inglés + algún idioma asiático). Hoy, Singapur es el centro financiero y de negocios más importante de Asia. Transparency International lo califica como uno de los menos corruptos del mundo.

Esta sociedad peculiar debe su originalidad en gran medida a una persona: Lee Kuan Yew (1923-2015), Primer Ministro desde 1959 hasta 1990 y autor de las políticas a las que este pequeño Estado debe su excepcionalidad.

Aunque Singapur es uno de los países preferidos por las grandes empresas multinacionales, muchos de los cuales tienen aquí sus sedes para la coordinación de sus negocios en Asia, la economía singapurense no está basada en un laissez-faire liberal, sino que está fuertemente intervenida por el Estado, que tiene también una intensa presencia en la vida cultural y social.

Los impuestos sobre los automóviles, por ejemplo, son altísimos (varias veces el valor del coche), para evitar que prolifere el tráfico privado; la vivienda, por el contrario, está altamente subvencionada. En cada barrio hay “community centers” –edificios llamativos, grandes y de original arquitectura– que organizan actividades culturales y de salud (yoga, taichi) para los vecinos. Se nota el cuidado por lo público: todo está súper-limpio y sí: su famosa prohibición de mascar chicle sigue en vigor. Desde el año 2004, Lee Hsien Loong, el hijo del fundador de la patria, gobierna el país.

Una de las preguntas que me sigo haciendo es cuál es el papel del cristianismo en las sociedades asiáticas. Los redentoristas en Singapur son conocidos sobre todo por el Santuario de la Virgen del Perpetuo Socorro, que recibe cada fin de semana la visita de unos 20.000 devotos. En un país con 300.000 católicos, este es una cifra enorme. Desgraciadamente, no he podido visitarlo, pues está siendo reconstruido. Como en otros países, el catolicismo que atiende nuestra congregación es de carácter devocional, aunque aquí tiene también un importante componente misionero: Cada año, un puñado de hombres y mujeres se encuentra aquí por primer vez con la fe, recibe cursos de iniciación cristiana y es bautizado.

La comunidad redentorista me ha invitado a dirigir una sesión de estudio sobre el Jubileo de la Misericordia durante el miércoles por la mañana. Lo hacemos en forma de una larga y distendida conversación sobre temas bíblicos y teológicos, sobre el trasfondo de esta realidad social tan única.

Gerry, joven teólogo y sacerdote redentorista, es bastante crítico con el sistema político de su país: Me dice que no existe la libertad de prensa y que la libertad de religión es tolerada solo en la medida en que no se critique al gobierno (precepto que para su disgusto el arzobispo católico cumple escrupulosamente). Ha estado visitando los pisos en los que viven los inmigrantes que trabajan en la construcción y está impresionado por sus precarias condiciones: habitáculos minúsculos y sueldos que apenas dan para comer.

Más tarde, mediante Internet, cotejo lo que dice con estadísticas. Según la web del Ministerio de Trabajo (Ministry of Manpower) se considera “ciudadanos de bajos ingresos” a los que ganan menos de 1000 euros al mes; una cuarta parte de la población pertenece a esta categoría. Estos datos no incluyen a los inmigrantes, muchos de los cuales ganan menos de 600 €, pues el gobierno se queda con casi con la mitad de su sueldo. A las empresas les cuesta lo mismo contratar a un singapurense que percibe 1000 € que un inmigrante que gana 600. Según la web, de esta manera se frena el flujo de inmigrantes a la vez que se impide que bajen los sueldos de los trabajadores nacionales.

Lo que Singapur plantea al mundo es un sistema social ordenado en el que desde la infancia los mejores estudiantes son promovidos a los niveles más altos de la escala profesional y social. Un gobierno de tecnócratas altamente cualificado dirige el país con eficiencia y bajos niveles de corrupción. Pero la desigualdad es un hecho y la democracia dista de ser una prioridad. Con todo, según una encuesta de la agencia Gallup, un 85% de los ciudadanos está contento con el sistema.

Me despido de Gerry el jueves por la mañana temprano. Le doy las gracias por la hospitalidad de su comunidad y por haberme dado la oportunidad de conocer este país excepcional que tantas cuestiones plantea sobre el desarrollo y la prosperidad. “Y el precio que pagas por ellos” –apuntilla él.

Jueves, 28 de abril: Paraíso herido

Con 100 sacerdotes, la mayoría jóvenes, y 50 estudiantes preparándose parea ser ordenados en los próximos años, la provincia redentorista de Indonesia es una de las más pujantes del mundo. ¿Cómo puede ser esto en un país de mayoría musulmana? Parece ser que la respuesta a esta pregunta se encuentra en Sumba, una pequeña isla al Este de este gran país-archipiélago. Cuando el provincial –padre Kimy–, de paso por Davao, me invitó a visitarla, no dejé escapar la oportunidad.

Es asombroso lo poco que en España sabemos acerca de Indonesia, cuando con sus 280 millones de habitanteses, es el cuarto país más poblado de la Tierra –después de China, India y Estados Unidos–. Esta República tiene una extensión de dos millones de kilómetros cuadrados –cuatro veces España–. Componen su territorio 17.000 islas, 6.000 de ellas habitadas, que se extienden de Este a Oeste por encima y debajo del Ecuador a lo largo de 5.000 kilómetros. Si estuviera en el Océano Atlántico en vez de en el Pacífico, conectaría La Coruña con la costa de Estados Unidos.

El 80% de su población (otros dicen que 70%) es musulmán; de hecho, es el país con más musulmanes del mundo, pero su Constitución reconoce el pluralismo religioso. Todo indonesio debe declarar al Estado a cuál de las cinco religiones oficiales pertenece (Islam, hinduismo, catolicismo, protestantismo y budismo); no tener religión es ilegal.

En el extremo oriental de este país-archipiélago, se encuentra una serie de islas a cada cual más original; la más famosa y mejor conectada de ellas es Bali –la isla de los dioses– de mayoría hinduista y de rica tradición cultural. Pero las otras parecen aún más exóticas e interesantes: Lembata, la isla de los cazadores de ballenas; Komodo, hogar del dragón de Komodo; Flores, isla en la que se descubrió el Hombre de Flores, un homínido de una especie distinta a la nuestra, que pervivió hasta hace 12.000 años, un ayer en la historia de la evolución. La mayor parte de estas islas del Este tiene una importante población cristiana. Sumba es una de ellas.

(Caza de ballenas en Lembata, una isla de mayoría católica. Yo no he estado allí, la foto es de Internet)

Llego a Bali en un vuelo de bajo coste desde Singapur. He quedado con el padre Kimy delante de la iglesia de San Francisco Javier. Él llega de una gira en la que ha visitado a los redentoristas indonesios que trabajan en Samoa, Australia y Nueva Zelanda. Tomamos un avión que nos lleva en aproximadamente una hora a Tambolaka, al Noroeste de Sumba. La isla tiene más o menos la misma extensión que la provincia de Madrid y unas 800.000 personas viven en ella; aproximadamente una cuarta parte es católica, otra cuarta parte calvinista y la mitad restante profesa la religión animista Merapu.

Mientras Kimy espera que salga su equipaje por la cinta –yo solo llevo una mochila–, me fijo que en la sala hay dos grandes carteles, uno anunciando "Villa-restaurant Redemptoris" y el otro dando a conocer la "Sumba Cultural Conservation and Learning Institute". Éste último es el único museo sobre cultura Sumba y es una iniciativa de los redentoristas, el hotel-restaurante es para sacar dinero para los numerosos proyectos de la Congregación.

Llegamos al convento redentorista junto a la catedral de la diócesis de Sumba, una iglesia grande y hermosa. Tras dejar las cosas, comer y descansar, salimos para la clausura de la misión en una zona cercana. Un equipo itinerante de cinco redentoristas realiza ‘misiones populares’ según la tradición de nuestra Congregación, adaptadas a las condiciones de esta isla.

En concreto, estos cinco hombres se han instalado durante más de dos meses en un edificio abandonado, habilitado con sencillez (me dicen que en otras ocasiones han construido chozas mucho más precarias). Desde ahí se han desplazado a zonas vecinas en moto o a pie, visitando una a una las familias. A los ya bautizados les han animado a vivir su fe con mayor intensidad y a los que no lo estaban les han anunciado a Jesucristo y les han invitado a recibir el bautismo, tras la debida preparación.

Los misioneros me dicen que la mayoría de los Merapu reciben con alegría el evangelio y piden el bautismo. En esta misión han bautizado a 200 adultos y niños. También han celebrado matrimonios y predicado sobre diversos temas. Asimismo, han nombrado responsables laicos que puedan continuar con la formación, la oración y las celebraciones.

Al atardecer se esperan tres procesiones provenientes de tres comunidades; vienen caminando desde sus casas, algunos durante más de cuatro horas.

Llega el primero de estos grupos, unos centenares de personas en procesión. En una anda llevan a hombros el icono de la Virgen del Perpetuo Socorro; detrás, también a hombros, una jaula hecha de bambú verde con un cerdo vivo. Muchos van vestidos con ropas tradicionales, los hombres con una espada a la cintura. Los misioneros visten también traje tradicional y espada.

(Dos de los misioneros redentoristas)